Pontécoulant : "Essai sur la facture instrumentale".

ESSAI

SUR LA

FACTURE INSTRUMENTALE

Considérée dans ses Rapports

AVEC

L’ART L’INDUSTRIE ET LE COMMERCE

Par

LE COMTE DE PONTÉCOULANT.

PARIS

A LA LIBRAIRIE NOUVELLE,

Boulevard des Italiens.

MDCCCLVII.

PREMIERE PARTIE -

DE LA

FACTURE INSTRUMENTALE

DEPUIS SON ORIGINE JUSQU’EN 1789.

À MON AMI AD. SAX

CHEVALIER. DE LA LÉGION D’HONNEUR ET DE LA COURONNE DE CHÊNE,

PROFESSEUR DE SAXOPHONE

AU CONSERVATOIRE IMPÉRIAL DE MUSIQUE,

FACTEUR-Bté DE LA MAISON MILITAIRE DE L’EMPEREUR,

1re Médaille 1841 (Exp. Belgique), Médaille d’argent 1844 (Exp. France),

Grande Médaille d’or du Mérite 1846 (Prusse), Médaille d’or 1849 (Exp. France)

COUNCIL MEDAL

À L’EXPOSITION UNIVERSELLE DE LONDRES 1851,

GRANDE MÉDAILLE D’HONNEUR

A L’EXPOSITION UNIVERSELLE DE PARIS

Mon cher Adolphe,

C’est à vous que j’offre cet essai, non pas seulement comme un témoignage de mon amitié, mais encore comme un hommage rendu à ce profond sentiment musical, ainsi qu’à cet esprit scrutateur intelligent et inventif, qui vous a fait entreprendre et mener à bien de si beaux et de si nombreux travaux, lesquels vous ont mérité l’honneur d’être choisi par les compositeurs les plus éminents pour organiser et diriger les orchestres de la scène sur nos deux premiers théâtres lyriques.

Ne soyez pas étonné de voir tous vos titres figurer en tête de ce livre : Chacun, d’eux étant le prix d’une victoire et un témoignage irrécusable de la sanction publique donnée à votre talent, ainsi qu’à vos inventions, j’ai cru devoir les rappeler tous dans un ouvrage consacré spécialement à la FACTURE INSTRUMENTALE.

A vous donc mon amitié ; à votre talent mon témoignage.

Le Comte AD. DE PONTÉCOULANT.

Paris, juillet 1857.

PRÉFACE

A une époque où le cercle des connaissances les plus variées s’élargit de jour en jour davantage, il y a des choses qu’il n’est plus permis d’ignorer. C’est donc travailler utilement pour la Facture instrumentale que de lui rappeler son origine, de tracer son histoire, celle de ses travaux, et de constater ses progrès. Par la lecture de ce livre, qui lui fait connaître ce qu’il est et ce qui est, le Facteur pourra marcher d’un pas assuré dans une voie nouvelle, sans crainte de se fourvoyer dans un sentier déjà parcouru.

Quelques ouvrages, contenant des recherches sur certaines parties de la facture, ont été publiés ; on trouve également, éparpillés dans les encyclopédies, quelques articles écrits par des mains habiles et savantes, mais tous sont incomplets ; aucun de ces écrivains ne s’est occupé de l’ensemble de cette belle industrie. Nous avons pensé que la Facture instrumentale méritait moins de dédain et qu’elle était digne, par ses rapports avec l’Art, l’Industrie et le Commerce, d’un travail tout spécial.

Nous nous sommes trouvés arrêté dès nos premiers pas ; nous avons été fort embarrassé dans la division de notre plan : il nous fallait parler de ce qui n’est plus et de ce qui est. Mais, pour nous, où se termine le passé ? où commence le présent ? Quelle époque de l’histoire nous servira de ligne de démarcation entre ce qui est et ce qui fut ? Nous nous sommes enfin décidé à prendre pour limite l’année 1789 ère de la liberté rendue au travail, de la destruction des monopoles, de l’abolition des privilèges. Nous arrêtons à cette grande époque de notre révolution sociale la partie historique de la facture et la description des Instruments anciens ; là se termine naturellement notre première partie.

Reprenant ensuite notre travail, et faisant marcher de front les résumés historiques des progrès de la musique et ceux de la facture instrumentale, nous décrivons les Instruments nouveaux à mesure qu’ils se présentent à l’horizon musical.

Pour ne pas nous égarer dans la marche que nous avons adoptée, nous avons établi des jalons sur notre route. Nous avons pris les années où il y a eu des Expositions industrielles comme autant de haltes où la facture se repose pour prendre un nouvel essor. Ainsi, après 1789, notre première station sera 1806. Ayant de dépasser ces points de repère, nous mentionnerons, pour chaque famille d’instruments, les tendances d’améliorations constatées par les brevets d’invention ou de perfectionnement. Les livrets officiels des Expositions nous permettront de dire avec certitude le nom de ceux qui y ont pris part, de préciser le nombre et la famille des instruments exposés ; enfin, nous joindrons, autant que cela sera possible, l’appréciation du jury aux récompenses distribuées. Nous continuerons ainsi notre travail de station en station, ou d’Exposition en Exposition, sans pouvoir nous égarer, jusqu’à celle de 1855.

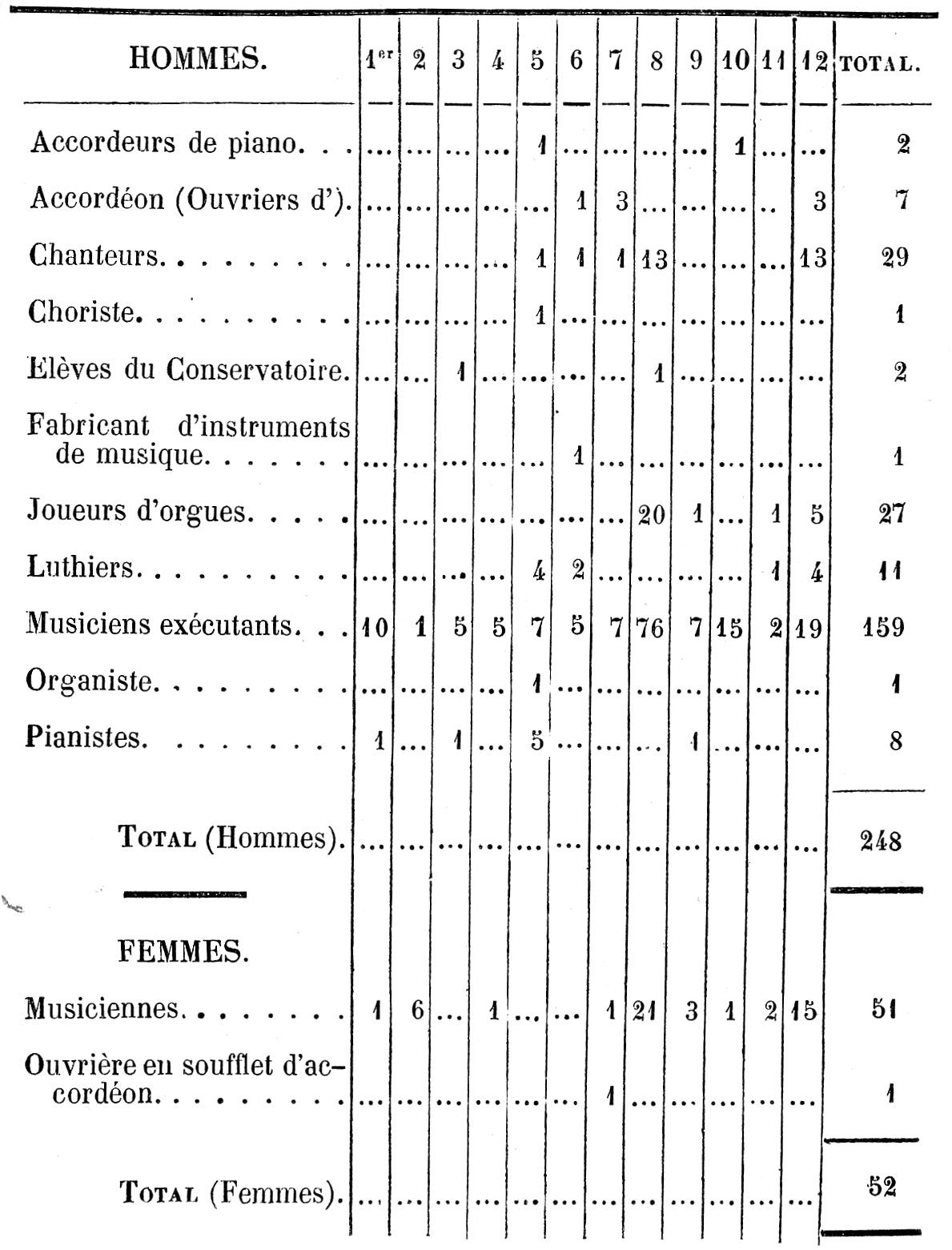

Le but de notre ouvrage serait manqué, si nous ne présentions pas au lecteur la preuve matérielle du progrès incessant de la Facture instrumentale. Cette preuve existe dans les documents commerciaux distribués annuellement aux Chambres par M. le Ministre du commerce. Ces tableaux, dont nous donnons le relevé depuis l’année 1827 jusqu’en 1856, établissent, d’une manière irrécusable, que la France, tributaire de l’étranger dans les premières années, a changé de rôle les années suivantes, et s’est par la suite affranchie : c’est elle qui s’est chargée maintenant de fournir à ses voisins ce qu’elle allait jadis leur demander.

Nous faisons suivre ces tableaux commerciaux d’une statistique industrielle sur chaque spécialité de la facture instrumentale, statistique faite par ordre du gouvernement.

Une petite biographie des facteurs anciens et modernes est le complément de notre travail, auquel nous avons joint une série d’éphémérides intéressantes pour 1 ‘histoire de la Facture.

On sera peut-être étonné de la diversité des matières traitées dans cet ouvrage, mais nous avons pensé que tout ce qui touche à la Musique est du domaine de la Facture instrumentale. Pour nous, qui dit Facteur dit un homme d’élite, sachant se servir également bien du compas ou de la lime, maniant et la plume et le rabot, et résumant en lui toutes les connaissances que comporte la science musicale.

Nous n’avons pas la prétention d’avoir fait un ouvrage complet. Nous ne le présentons au public que comme un simple essai. Cet écrit, que nous n’avons fait imprimer qu’à un fort petit nombre d’exemplaires, est, pour ainsi dire le programme de ce que nous voulons faire plus tard. Nous tenons tellement à être vrai et exact, que nous prions tous les lecteurs qui auraient quelques observations à faire ou quelques renseignements à donner, de vouloir bien nous les faire parvenir ; nous serons véritablement heureux de rectifier une erreur, ou de compléter ce qui aurait manqué dans cette édition.

L’AUTEUR,

ESSAI

SUR LA

FACTURE INSTRUMENTALE.

CHAPITRE PREMIER.

INTRODUCTION.

On s’est longtemps mépris sur les véritables conditions de la prospérité des peuples. Des esprits éminents, mais dominés par des préjugés étroits, ont fait consister la puissance des États dans le développement de leurs forces militaires. La prééminence du conquérant sur le législateur, la supériorité de l’esprit guerrier sur le travail pacifique étaient des faits qui semblaient acquis et, acceptés. Le temps et le progrès des lumières ont anéanti cette opinion, dernier vestige des époques de barbarie, et l’on a fini par comprendre que le génie qui produit, féconde et civilise, est au-dessus du génie qui détruit et couvre le sol de débris. La guerre n’est plus considérée comme l’état normal des sociétés, mais comme un accident, une nécessité fatale et une extrémité cruelle à laquelle ou ne doit recourir qu’après avoir épuisé tous les moyens de conciliation possibles. L’activité intellectuelle, l’énergie de la volonté, le travail sous des formes diverses, telles sont les forces du monde actuel.

Les sciences, l’industrie et les arts, dont rien ne comprime plus l’expansion, vivifient tout de leur souffle. Il ne s’agit plus aujourd’hui, pour les États civilisés, de faire de nouvelles conquêtes, mais de tirer parti de leurs richesses naturelles ; de développer leurs productions, de mettre en œuvre et de perfectionner leurs découvertes ; voilà la plus vive préoccupation de notre époque. Le devoir des gouvernements est de seconder cette tendance irrésistible. Il y aurait même pour eux de graves inconvénients et d’immenses périls à laisser sans protection et sans encouragement certaines forces productives qui, toutes faibles qu’elles puissent paraître, n’en concourent pas moins au bien-être général.

Les partisans du laisser-faire n’ont jamais eu nos sympathies. Nous ne comprenons pas un gouvernement qui resterait spectateur impassible des difficultés, des tâtonnements au milieu desquels se débattent quelques branches du travail ; ce serait réduire l’autorité à un rôle bien infime ; ce serait la dépouiller d’un de ses plus beaux privilèges que de lui refuser une action directe sur l’industrie et sur les arts, ces deux éléments les plus essentiels de la vie des peuples.

L’accroissement du bien-être et l’élévation progressive des classes laborieuses ne sont-elles pas la conséquence nécessaire de toutes les industries ? L’adoucissement des mœurs et une plus large expansion de sympathies généreuses ne sont-ils pas le résultat inévitable du perfectionnement des arts ? Comment donc le pouvoir pourrait-il, sans méconnaître sa mission, ne pas se préoccuper de ces deux grandes manifestations de l’activité sociale ?

L’histoire vient donner son passé comme appui à nos assertions. Tous les souverains qui ont laissé des souvenirs et des traces profondes de leur passage sur la terre ne doivent la renommée dont ils jouissent encore qu’à la protection accordée par eux à l’industrie et aux arts.

Pourquoi les noms des Médicis sont-ils parvenus jusqu’à nous, entourés d’un prestige ineffaçable ? C’est qu’ils rendirent Florence heureuse et puissante en y développant tous les arts utiles et agréables, le sentiment du beau, et les jouissances délicates qui naissent de la culture de l’esprit.

Pourquoi la physionomie de Louis XIV rayonne-t-elle d’un si vif éclat dans la postérité? Est-ce à cause des victoires qu’il a gagnées et des provinces qu’il a conquises à la France ? Non. Ce qui a rendu Louis XIV si glorieux, si grand, c’est la renaissance des arts à laquelle il a présidé. C’est à l’essor de l’industrie et du commerce, c’est à cette protection et à cette faveur dont il a comblé la peinture, la poésie et la musique, c’est à ces belles institutions dont deux hommes d’État d’une puissante initiative, Richelieu et Colbert, dotèrent le pays, que Louis XIV doit le rayonnement de sa couronne.

D’où vient que Napoléon 1er reste la plus imposante figure des temps modernes ? Nous le disons sans nulle hésitation, c’est bien moins à ses brillantes conquêtes qu’à son génie organisateur qu’il doit l’auréole resplendissante dont son nom est entouré.

Ce grand monarque, qui appelait dans ses conseils les Cambacérès, les Treillard, les Portalis, provoquait la science des Chaptal, des Fourcroi, des Gay-Lussac, etc., et se plaisait également à interroger les beaux arts dans les personnes de Lebrun, de Bosio, de David et de Le Sueur ; il couvrait de son égide toutes les arts utiles au pays, donnait l’impulsion à toutes les branches du travail national, et ne laissait sans encouragement aucune des tentatives qui avaient pour but l’accroissement de la production sous toutes les formes et le progrès de la richesse publique.

Il nous serait facile de multiplier les exemples ; mais à quoi bon nous efforcer de mettre en relief et en lumière ce qui est évident : Que la force et la stabilité des gouvernements sont en raison directe du mouvement qu’ils savent imprimer à l’industrie et aux arts ? Le développement du travail et, par conséquent, de l’aisance générale, est le plus puissant élément de sécurité et la plus solide garantie de l’ordre public.

Dans les sociétés dont les forces intellectuelles et, physiques reçoivent constamment une utile direction, la marche du pouvoir n’est embarrassée par aucun obstacle ; son action bienfaisante se déploie avec une merveilleuse facilité ; d’immenses ressources sont à sa disposition ; il n’est jamais obligé de recourir à de ruineux expédients ; il trouve dans l’augmentation de ses revenus le moyen de subvenir aux dépenses publiques et il est en mesure de réaliser les plus beaux projets et de mener à fin les entreprises les plus vastes.

Tout s’enchaîne dans l’organisation sociale ; la stabilité des gouvernements, ainsi que la sécurité des individus naissent du bien-être général, qui lui-même est la conséquence de l’essor imprimé à l’industrie et aux arts.

En affirmant que l’autorité doit tout son appui à ces deux grands intérêts, à ces deux forces véritables, nous énonçons donc un principe absolu, et qui ne nous parait susceptible d’aucune restriction.

On aurait tort de prétendre que les encouragements de l’État doivent être réservés exclusivement aux industries prospères et florissantes. Il est juste, il est utile que là munificence officielle s’étende, avec quelque préférence, sur toute industrie faible et inférieure même à celles des Etats voisins, quand cette faiblesse et cette infériorité ne tiennent ni à la nature du sol, ni au génie de la nation. Le devoir des gouvernants est alors de s’efforcer de faire disparaître un état de choses né souvent de circonstances passagères. Ils doivent non-seulement appeler sur ces industries, encore peu développées, l’attention et l’intérêt, mais encourager aussi les associations de capitaux ayant pour but de les exploiter, et accorder des distinctions particulières aux hommes d’initiative qui se dévouent à leur propagation ; ce ne sera pas là une œuvre stérile. Combien n’a-t-on pas vu d’industries, timides et incertaines à leur début, grandir, s’étendre et enrichir un État qui avait d’abord méconnu leur importance ?

Il arrive parfois qu’après avoir été longtemps tributaire d’un peuple voisin pour telle ou telle branche de travail, une nation change de rôle et arrive, par une série de perfectionnements successifs, à une éclatante supériorité. Nous le disons donc sans craindre d’être démenti, aucune industrie, quelle qu’elle soit, ne doit être frappée d’un dédain systématique. La plus chétive concourt, dans une certaine mesure, au bien-être général et apporte son obole au trésor commun. La plus imparfaite est susceptible de progresser. Quand l’enfant marche à peine, qu’il trébuche encore à chaque pas, c’est au chef de la famille qu’il appartient de le protéger, de le guider jusqu’à l’âge de sa virilité et de sa force.

De nos jours, l’industrie, prenant rang comme puissance politique, grandit dans la taille et les proportions de ses ouvrages. Tout inventeur, soit dans les sciences, soit dans les arts, a droit au respect et à la reconnaissance des hommes, quelque minime que soit cette invention, puisque cet inventeur cherche à être utile à ses semblables ; il les appelle à la participation de ce rayon céleste émané de la divine puissance, qui l’éclaire ; car c’est un rayon divin qui frappe son intelligence, qui fait agir son imagination.

Chose digne de remarque, les hommes les plus renommés de leur époque par leurs travaux sont également les plus pieux. Mais, par piété, nous n’entendons pas bigoterie, momerie, mais bien foi, croyance. Il n’y a pas eu de grands hommes athées ; selon nous, l’athéisme n’a jamais existé. Il n’y a pas eu de peuple sans croyance ; et si l’on examine avec attention les doctrines ou les œuvres vraiment grandes, on reconnaîtra qu’elles ont toutes eu des analogies avec les croyances du pays et du temps dans lesquels elles ont paru. On répète souvent que la religion, et la théologie s’opposaient jadis à toutes les découvertes dans les sciences et dans les arts et on les accuse d’avoir été, pendant longtemps, un obstacle à leurs progrès ; cependant la musique a grandi dans les temples ; l’astronomie y a trouvé son berceau. C’est à tort que l’on voudrait séparer la religion des arts et de la science. « L’esprit, dit Mallebranche, devient plus pur, plus lumineux, plus fort, plus étendu à proportion que s’augmente l’union qu’il a avec Dieu, parce que c’est elle qui fait toute sa perfection. » , Francois Bâcon, dans les ouvrages duquel les encyclopédistes du dix-huitième siècle ont, pour ainsi dire, puisé leurs différents arguments contre la religion, a dit lui-même que la religion est l’aromate qui empêche la science de se corrompre. » Les arts libéraux doivent à la religion leur plus beau lustre.

La musique est née dans les Églises, et quand elle disparut à la suite des Barbares, ce fut au Clergé catholique, à saint Ambroise, à saint Grégoire, à Vitellien que l’on dut sa renaissance. A chaque progrès de cet art sublime, on peut accoler le nom d’un prêtre ou d’un moine, véritables régénérateurs de la musique. C’est même au Clergé que la France doit son Académie Impériale de Musique : un cardinal, Richelieu, fit construire la salle ; un cardinal, Mazarin, rassembla les acteurs ; un abbé en fut le directeur ; un organiste de paroisse composa la première musique, et les cathédrales fournirent les chanteurs. Ce fut également un prêtre régulier, Guy d’Arezzo, qui donna à l’Europe cette écriture musicale qui durera sans doute aussi longtemps que l’écriture ordinaire. S’il eût vécu de nos jours, ce Guy d’Arezzo, certaines personnes lui eussent sans doute préféré, comme mérite, un des nombreux fabricants de romances de notre temps. Il y a force gens qui eussent rangé cette sublime idée de notation au nombre des petites inventions ! Il n’y a pas de petite invention ; elles ont toutes une grandeur et une utilité relatives. Nous saisissons l’occasion qui nous est offerte pour en finir avec cette proposition, sur laquelle nous avons entendu tant raisonner ou déraisonner pendant l’Exposition de 1855 ; cette proposition intéresse trop la facture instrumentale pour la laisser passer inaperçue.

Dans les galeries du Palais de Cristal maintes personnes semblaient étonnées de ce que le jury eût accordé le même degré de récompense à la facture instrumentale qu’aux autres branches de l’industrie. Elles disaient, ces personnes, parmi lesquelles se trouvait un compositeur distingué, que le facteur d’instruments était à la musique comme le fabricant de couleurs à la peinture. Pauvres gens ! qui ne font pas de distinction entre l’homme de génie qui imagine, qui invente un instrument, et le manipulateur qui, avec certaines matières, imite les couleurs primitives dont il trouve le type immuable dans la nature, et avec lesquelles le peintre combine les divers tons dont il a besoin. Pauvres gens ! qui n’ont jamais songé à ce qu’il faut de réflexion et de savoir pour reconnaître d’abord la lacune qui existe dans les timbres de tous les instruments composant un orchestre ; puis ensuite ce qu’il faut de génie, de talent et de tâtonnements pour arriver à combler parfaitement cette lacune.

On veut toujours mettre la peinture au-dessus de la musique, cependant on a tort, car la première est un art d’imitation et rien de plus ; la musique, au contraire, est créatrice, elle exprime ce qu’elle sent. La peinture trouve ses modèles dans la nature, le musicien cherche ses mélodies dans son cœur. Un instrument nouveau, qui a sa raison d’être, dont 1’utilité est reconnue, et dont la place est marquée dans l’orchestre dès son apparition, mérite à son auteur, non pas la simple approbation, souvent dédaigneuse, du compositeur, mais sa reconnaissance tout entière ; car, avec cet instrument, son harmonie sera plus complète, ses timbres plus variés ; avec cet instrument, son imagination lui fournira de nouvelles combinaisons dont il obtiendra des effets nouveaux. Demandez à Rossini, à Meyerbeer, à Halévy, s’ils ne sont point du même avis et s’ils ne se sont pas emparés, aussitôt leur apparition, des instruments nouvellement créés, pour obtenir de nouveaux effets. Rossini introduit le cornet à piston dans son Guillaume Tell ; Halévy donne entrée dans son orchestre au mélophone ; Donizetti écrit pour la clarinette-basse de Sax dans Dom Sébastien ; Meyerbeer admet non-seulement le saxophone, cette délicieuse voix nouvelle, mais il demande davantage encore : il prend toutes les familles créées ou perfectionnées par cet habile facteur dont les instruments portent le nom.

Selon le raisonnement de ces personnes, qui discouraient si légèrement, sur la facture instrumentale, celui qui savait faire un bon usage de l’instrument était bien au-dessus de celui qui l’avait inventé. Mais, avec ce système, on élèvera une statue au plus mince romancier, et on rabaissera Guttenberg au niveau d’un simple préparateur de couleurs ; avec ce système, on eût dû donner dans l’industrie lyonnaise la grande médaille d’honneur, au dessinateur de ses riches étoffes, et accorder une simple mention honorable à Jacquart, l’inventeur du métier qui illustre son nom, et sans lequel on n’eut pu exécuter ces dessins. La musique doit souvent à l’inventeur d’un instrument nouveau une grande partie de sa gloire, comme la fabrique lyonnaise la doit à cet ingénieux métier. Le gouvernement ne saurait trop encourager, il l’a bien compris, tous les inventeurs ; il doit, en général, distinction et récompense à l’homme qui, par son génie et ses travaux, a su doter son pays d’une invention utile.

Mais, bien souvent, à la question d’art vient se joindre la question industrielle, et l’amour-propre national se complique d’un intérêt de commerce. Le gouvernement alors, nous l’avons déjà dit, ne doit reculer devant aucune considération, devant aucune dépense, car cette dépense n’est plus une simple avance, c’est une semence féconde, répandue avec la certitude d’une abondante récolte. Avec ce mode d’administrer, on met son pays à la tète des autres gouvernements, on le fait marcher dans le progrès ; il peut se passer des nations voisines et même les forcer de devenir ses tributaires ; c’est de cette manière que l’on parvient à ouvrir une large voie à l’exportation, c’est-à-dire un débouché à la fabrique et au travail.

Le gouvernement de Napoléon III a imité celui de son oncle, qui ne se bornait pas à attendre l’homme de génie dont les œuvres devaient donner au pays un accroissement de richesse. Obligé, par les soins incessants que réclame le gouvernement de son Empire, à lui consacrer tout son temps, il s’est fait remplacer par le premier Prince du sang ; il a voulu être ainsi, par représentation sans cesse au milieu des industriels. C’était au nom de l’Empereur que le prince Napoléon, allant au-devant des découvertes, provoquait celles qui lui semblaient le plus utiles ; accordait des conseils, des encouragements, pour exciter le génie des inventeurs et lui donner l’essor. C’est à cette magnifique initiative que la France sera redevable, nous n’en doutons pas, de plusieurs industries qui feront peut-être sa fortune et sa gloire.

Le gouvernement de Napoléon III a bien compris que cette action tutélaire, si utile dans l’ordre matériel, est, dans l’ordre moral, d’une nécessité indispensable, et qu’elle doit s’appliquer surtout aux arts et aux industries qui ont le sentiment pour principal mobile, et parmi lesquels la musique tient le premier rang.

Tout a été dit sur le rôle civilisateur de la musique ; on sait l’influence prodigieuse qui lui a été attribuée sur les mœurs et les sentiments par l’antiquité : les fictions mythologiques et les témoignages plus graves des historiens s’accordent à constater ses puissants effets. Il y a sans doute beaucoup d’exagération dans les traditions qui sont parvenues jusqu’à nous ; cependant la fable n’est pas toujours aussi absurde qu’elle en a l’apparence ; elle cache souvent un sens profond et sert de supplément à l’histoire. Qu’est-ce donc que le chant des Sirènes ? qu’est-ce que la lyre d’Amphion et celle d’Orphée, si ce n’est la musique grecque dont le magique pouvoir transformait les populations grossières et les initiait aux délicatesses et aux élégances de la civilisation ?

Depuis la Renaissance surtout, la musique a trouvé en Italie et en Allemagne de puissants protecteurs. Il y a quelques années, l’enseignement de cet art était encore, en France, dans un état d’infériorité vraiment pénible ; on regardait cet enseignement comme une superfluité, comme une chose de luxe, et on lui refusait partout les plus chétives allocations budgétaires ; mais, depuis cette époque, un bien grand progrès s’est accompli.

La musique fait maintenant partie de l’éducation ; elle a pénétré dans toutes les écoles ; les sociétés chorales ou d’instrumentistes, organisées sur tous les points de la France, contribuent de plus en plus à en propager les bienfaits.

La musique a un auxiliaire nécessaire et puissant, indispensable même dans la facture instrumentale ; cette industrie a partagé toutes les vicissitudes et participé aux progrès de l’art dont elle est l’expression. Au siècle dernier et au commencement du siècle actuel, cette industrie était encore concentrée dans un petit nombre d’établissements qui suffisaient alors aux besoins très limités de la consommation. La facture des instruments à vent se réveilla la première de la longue torpeur dans laquelle elle végétait, lorsqu’on dut après 1789, pourvoir d’instruments les quatorze armées que la République mit tout à coup sur pied ; il fallut aussi, pour assister aux grandes fêtes de la République et aux revues de la garde nationale, des armes sonores à ce régiment d’instrumentistes improvisés, par le patriotisme de M. Sarette, auquel on doit la création de notre Conservatoire.

Depuis plusieurs années, toutes les autres branches de cette industrie ont pris en France un extension si rapide, qu’un instrument d’une importance secondaire, l’accordéon, présentait au total de ses affaires, pendant l’année 1847, un chiffre dépassant un million !

L’instruction de la musique demandait une production active d’instruments ; il fallait concentrer la fabrique pour les obtenir à un meilleur compte. On a vu alors Erard, Pleyel, Pape, Sax, etc., fonder de grands établissements où toutes les parties de l’instrument se faisaient sous leurs yeux. Par ces grandes innovations dans la facture instrumentale, ils ont favorisé le travail en répandant l’aisance, et ont fait participer, par degré, les classes inférieures de la société aux satisfactions intellectuelles réservées si longtemps à une faible mais riche minorité. Avec l’aide de ces grandes fabriques d’instruments, la musique marche vers de plus hautes destinées ; elle étend et affermit de plus en plus sa domination.

En même temps qu’un mouvement progressif se manifestait dans la consommation, la qualité des produits s’est constamment améliorée. Jadis un instrument bien fait était une exception ; aujourd’hui, c’est tout le contraire. La facture a su faire une heureuse application de quelques découvertes modernes. Anciennement, on était faiseur d’instruments, fabricant de flûtes et de trompettes, comme on était faiseur de coffres, fabricant de chaises ou de casseroles. Le savoir, l’étude la science même sont venus ennoblir ceux à qui la musique doit ses moyens d’exécution, et ces fabricants sont devenus non-seulement facteurs, mais encore artistes ; c’est-à-dire que la science leur a prêté un utile secours, leur a fourni de nouveaux éléments et a agrandi la sphère de leur influence. Une autre circonstance a concouru aussi puissamment au progrès de cette industrie. Quelques facteurs étrangers, hommes de génie, doués d’un mérite incontestable, se sont fixés en France, et ont offert, par leurs talents et leurs travaux, de nouvelles et précieuses ressources.

Malgré ces intelligentes tentatives, la France est encore en arrière de l’Angleterre, sous le rapport de la production du nombre, dans certaines familles d’instruments. C’est au gouvernement qu’il appartient de soutenir, par la création de débouchés nouveaux, cette industrie dont l’essor est déjà si brillant et qui peut accroître, dans de notables proportions, la richesse nationale. Des encouragements honorables sont dus à ces hommes d’initiative, qui, tout en ouvrant de nouvelles sources de travail et de bien-être, créent en même temps des inventions destinées à populariser la musique, cet art qui influe d’une manière si heureuse sur les mœurs d’une nation.

CHAPITRE II.

Les beaux-arts ne contribuent pas seulement à l’amusement d’une nation, ils concourent encore à l’utilité générale en épurant son goût ; ils influent sur tout ce qui fait la félicité de l’homme, lequel leur doit son élévation ; ils développent et perfectionnent la délicatesse des sentiments.

L’on ne saurait assigner aux beaux-arts une origine certaine. Les circonstances, les événements les ont fait naître ; les objets qui avaient quelque rapport et une suite entre eux ont été rassemblés ; les connaissances se sont accrues, les observations se sont accumulées ; de là, il s’est formé des hommes érudits qui ont introduit l’ordre, fondé les principes, et qui ont établi, de tous ces faits divers, des corps d’arts et de sciences, lesquels se sont augmentés par degrés. Ainsi, on pourrait dire que les beaux-arts sont l’ouvrage de tout le monde.

Par son ancienneté, la musique sembles être la première de toutes les sciences ; son invention et celle des instruments sont nées du chant, qui a dû précéder la parole, car l’homme n’apporte en naissant que table rase à l’intelligence, et la pensée, ne lui arrivant que par l’intermédiaire des sens, ne saurait qu’exprimer, par des sons gutturaux monosyllabiques, ses besoins ou ses plaisirs ; et, comme je l’ai déjà dit dans l’introduction à mon Histoire des instruments de musique, « si l’on entend par musique l’émission d’un ou plusieurs sons sans méthode, la musique est aussi ancienne que l’homme, car il eut des sensations dès qu’il respira ; son premier cri, ce premier son émis, fut l’expression de ce qu’il sentait. La méthode se trouve également innée dans l’homme ; dès sa plus tendre enfance, sa voix a des sons de plaisir et de douleur, de colère et de tendresse ; les sons inarticulés, espèce de musique naturelle, se développent peu à peu et peignent, d’une manière certaine, quoique grossière, toutes les différentes sensations de son âme, soit de peine ou de bonheur, soit de crainte ou d’audace. Ainsi, la voix du premier homme produisit le premier chant, et, sans doute, le battement de ses mains fut son premier instrument.

La musique a du être la première langue et là seule universelle, comprise de tous, sans étude, sans traduction langue si naturelle, que tous ont essayé de la parler ; si simple, si accessible qu’elle se contente de prendre ses mots dans la nature qui résonne et ne reçoit son expression que du cœur.

La musique, si vénérée dans l’antiquité, parce que, de tous les arts, elle est celui qui a le plus d’action immédiate et communicative sur l’homme, ne fut regardée, dans les siècles suivants, que comme un art futile ; mais, au dix-neuvième siècle, elle a été reconnue aussi utile et aussi nécessaire que les autres arts, parce que, dans la nature, tous sont rangés dans un ordre tel que l’on ne peut se passer d’aucun.

Depuis bientôt dix-huit ans nous nous occupons d’un grand travail sur la facture instrumentale ; nous avons entrepris de tracer l’histoire des instruments de musique depuis l’enfance de l’art, et de la continuer jusqu’à notre époque, en décrivant la nature de ces instruments et leurs formes variées. On trouve bien la description de divers instruments dans quelques vieux auteurs, tels que les traités de Virdung, d’Agricola, de Prætorius, du P. Mersenne, de Laborde, etc., etc. ; mais leurs descriptions sont souvent incomplètes et leurs dessins imaginaires ; le même nom ne signifie pas toujours le même instrument, et s’il faut avoir recours, soit aux poëtes, soit aux historiens, pour résoudre le doute dans lequel on peut se trouver, l’embarras devient encore plus grand. Nous citerons ici les paroles de M. Kastner, chercheur infatigable, auquel nous devons déjà le beau Manuel de Musique militaire, qui, sous ce titre modeste, renferme une histoire complète de cette partie de la science, de savantes dissertations sur les Danses des Morts, de remarquables études sur la Harpe d’Éole, et qui nous promet encore tant d’autres précieuses recherches sur l’art musical :

« Au nombre des causes qui ont contribué à rendre les documents que l’on consulte extrêmement suspects sous le rapport de l’exactitude et de la vérité, il faut signaler la légèreté des écrivains, et surtout des poëtes, aussi bien que la négligence des peintres, des sculpteurs et des statuaires. C’est pourtant à eux que s’adressent d’ordinaire ceux qui veulent plonger leurs regards dans le passé pour en connaître les mœurs et les usages. Le peu qu’on a tracé de l’histoire des instruments est en partie basé sur les indications qu’ils ont fournies.

« ..... De tous les écrivains qui ont traité des antiquités de l’art, Prætorius passe, à juste titre, pour avoir été, un des plus exacts, et cependant que de choses il nous laisse ignorer, que d’anciens documents nous révèlent ! Nous ne saurions pas les noms d’une foule d’instruments employés par les ménestrels et les jongleurs, si des passages de romans, de fabliaux et d’autres pièces ne les avaient fait connaître. Nous ne serions pas mieux renseignés sur les formes données aux instruments à cette époque, si nous n’en avions trouvé des représentations dans les vignettes de vieux manuscrits, dans les gravures des anciens imprimés, dans les sujets de peintures murales, dans les détails d’ornementation des édifices religieux, dans les compositions des vitraux d’églises, enfin dans des tableaux placés à l’intérieur des temples et des couvents.

« Malheureusement ces témoignages n’ont pu fournir que des données incomplètes et souvent même de simples conjectures. Le vague et l’incertitude qu’ils laissent dans l’esprit autorisent les interprétations les plus contradictoires, et l’on peut présumer que, parmi les suppositions auxquelles ils ont donné lieu, les erreurs ne manquent pas. Il en devait être ainsi : ces témoignages n’émanaient pas d’hommes compétents et intéressés, par leur profession ou par la nature de leurs études, à se montrer exacts et bien renseignés sur tout ce qui avait trait à l’art musical ; quelquefois même ils étaient donnés par des ignorants ou des indifférents. Cet inconvénient est inhérent, en général, aux sources qui proviennent de l’antiquité.

« Voici pourquoi : les poëtes, dans leurs citations, sont sujets à réunir et à confondre des choses qui n’ont aucun rapport entre elles, ou bien à les présenter à une place ou sous un point de vue qui en donne une idée tout à fait fausse ; de là des contresens inévitables. Tantôt, chez eux, ce n’est qu’une inadvertance passagère ; tantôt c’est un manque de connaissances fondamentales dans la matière traitée ; mais, le plus souvent, ce sont des concessions faites à la rime ou à l’harmonie du style. Comme on cherche dans les productions de la muse, non la précision scientifique, mais le brillant de l’inspiration, on ne relève ni ne blâme de telles inexactitudes. C’est un tort cependant, car elles ont dans la suite de fâcheux résultats. Il arrive une époque, en effet, ou le livre, oublié des littérateurs à cause de son ancienneté est, à cause de cette ancienneté même, recherché par les archéologues ; ce livre, dans l’opinion des érudits, devient un titre précieux, un document historique. Un mot qu’on y remarque, parce qu’il se trouve amené et placé de telle sorte qu’il parait avoir un sens conforme à l’opinion, que l’on s’est faite (à priori), acquiert la valeur d’un renseignement certain, d’un argument en règle, d’une preuve positive, incontestable. Et pourtant ce mot, que le poëte a pu mettre là au hasard et souvent à la place du terme propre qui lui manquait, signifie peut-être tout autre chose, en réalité, que ce qu’on veut y voir. Indépendamment des noms faussement appliqués à certains objets, il y a les anachronismes, et, indépendamment des anachronismes, les expressions figurées de la langue poétique, lesquelles peuvent donner lieu aux plus plaisantes méprises ; il y a enfin les fautes et les étourderies des poëtes eux-mêmes, celles des copistes et des traducteurs. Si un instrument se trouve mentionné dans un livre, il n’est pas dit pour cela que cet instrument ait été encore en usage dans le temps où le livre parut. Je me figure, ajoute M- Kastner, quelque musicien des temps à venir, étudiant les antiquités de son art et prenant au pied de la lettre certaines expressions consacrées par nos poëtes ; par exemple, ces vers de Lamartine

« Et cédant sans combattre au souffle qui m’inspire,

« L’hymne de la raison s’élance de ma lyre. »

Ou bien

« Heureux le poëte insensible,

« Son luth n’est point baigné de pleurs. »

« Ou bien encore

« Quelquefois seulement, quand mon âme oppressée

«Sent en rythmes nombreux déborder ma pensée,

« Au souffle inspirateur du soir, dans les déserts,

« Ma lyre abandonnée exhale encor des vers.»

« S’il n’est suffisamment instruit, ces divers passages ne manqueront pas de lui faire supposer : 1°, que les poëtes du dix-neuvième siècle étaient de grands musiciens, et que, à l’exemple des rapsodes de la Grèce et des ménestrels du moyen âge, ils chantaient leurs poëmes en s’accompagnant d’un instrument ; 2° que le luth et la lyre leur étaient familiers ; 3°, que ces instruments étaient encore d’un usage général vers le milieu du dix-neuvième siècle, puisqu’ils sont mentionnés par les poëtes de cette époque. Si le hasard veut, après cela, qu’il ait occasion d’examiner des images satiriques ou des monuments sérieux, tableaux, statues, dans lesquels l’artiste ait appliqué à un personnage des temps modernes les traditions iconologiques de l’antiquité ; s’il voit, par exemple, un grand poëte tel que Goëthe, un grand musicien tel que Mozart, représentés tenant en main la lyre, il sera plus que jamais persuadé que la lyre était un instrument cher aux poëtes et aux musiciens du dix-neuvième siècle ; que cet instrument avait même encore, dans ces temps-là, la forme que lui donnaient les anciens Grecs. On va sans doute objecter, qu’il faudrait être plus qu’un ignorant pour commettre de telles balourdises. Mon Dieu ! qui nous dit que nos érudits d’aujourd’hui, en interrogeant le passé, ne soient pas exposés à en commettre tous les jours de semblables !.... »

Nous cessons ici cette longue citation de M. Kastner, auquel nous serons forcé de faire souvent des emprunts ; mais nous y sommes autorisés ; il est si riche, qu’il peut prodiguer ses bienfaits sans crainte de s’appauvrir. Nous terminerons ce paragraphe en signalant, comme preuve des erreurs dans lesquelles peuvent nous entraîner les auteurs anciens, les erreurs des écrivains modernes. Un ouvrage contemporain, l’Encyclopédie méthodique, définit le SISTRE égyptien instrument à cordes, et M. de Villeneuve, dans la traduction de Virgile, qui fait partie de la collection des classiques latins de Panckouke, dit également dans une note, et cela après les travaux de la commission d’Égypte, après le bel ouvrage de Villoteau sur la musique de ce peuple : Le Sistre égyptien était une harpe à quatre cordes. Croira-t-on alors qu’il soit bien facile de découvrir la vérité au milieu de tous ces dires erronés on contradictoires ? Aussi, l’écrivain consciencieux ne marche qu’à tâtons, et il lui faut bien assurer son dernier pas avant d’essayer d’en entreprendre un autre. Voilà ce qui fait que notre grand ouvrage sur les instruments commencé depuis si longtemps, est loin encore d’arriver à sa fin.

Si, de temps à autre, au milieu de nos recherches, nous avons en le bonheur de rencontrer une faible lumière qui nous éclairait sur telle ou telle série d’instruments, nous n’avons jamais rien trouvé qui eut rapport aux facteurs ; si beaucoup d’écrivains ont parlé des produits, aucun ne s’est occupé du producteur. Semblables aux gourmets qui dégustent la truffe, qui savourent avec délices sa chair parfumée sans s’inquiéter d’où lui viennent son arôme et sa saveur, le musicien et le poëte ont usé des instruments sans s’occuper de ces hommes de génie qui les avaient imaginés, ou des habiles ouvriers qui les avaient construits. Cet oubli, disons plus, cette injustice, nous chercherons à la réparer ; et nous réunirons tous nos efforts pour faire jaillir quelques lumières sur ces hommes intelligents auxquels nous devons nos jouissances les plus pures et la perfectibilité de nos sentiments ; car la musique est la voie invisible qui conduit dans le monde supérieur de l’intelligence, monde qui embrasse l’homme, mais que l’homme ne saurait saisir. Dans les autres arts, la nature prend un corps ; dans la musique, loin de se matérialiser, la nature, pour se rendre accessible aux sens, les excite et les spiritualise en quelque sorte pour en être sentie. La musique est tributaire de l’industrie, à laquelle elle demande des instruments simples et grossiers chez les peuples dans l’enfance, délicats et puissants chez les peuples policés.

Longtemps avant que le premier instrument ne fût imaginé, la nature, par l’ébranlement ou le froissement de l’air, avait produit des sons où se dessinaient déjà les premiers accents d’une large et belle harmonie. L’homme, venu plus tard, a pris les combinaisons de la nature à l’état d’imperfection où elle les avait laissées. L’expérience de tous les instants lui ayant bientôt appris que l’air est le principal véhicule du son, il s’est emparé de cette découverte, et il en a tiré un parti admirable. Il a imaginé mille moyens, les uns d’une grande simplicité, les autres d’une science profonde, pour agir sur le médium atmosphérique et en tirer les effets harmoniques les plus riches et les plus variés. De là ces instruments si nombreux, si diversifiés, qu’il s’est complu à créer à toutes les époques de son développement intellectuel et de son existence sociale ; de là ces grossières inventions qui charment les loisirs du sauvage, et ces chefs-d’œuvre de mécanisme qui remplissent aujourd’hui nos orchestres. Dans l’ordre de progression des idées intellectuelles, ordre qui marche toujours du simple au composé, le premier des instruments fût sans doute la flûte, car les instruments à vent durent précéder les instruments à cordes. Combien de droits n’a-t-il pas à notre reconnaissance celui qui, le premier, tailla un roseau et qui, à force d’essais et de raisonnement, en fit un instrument imitant et la voix de l’homme et le chant des oiseaux ! Mais voyez l’ingratitude humaine : le nom de cet homme de génie n’est pas même parvenu jusqu’à nous ; et pourtant son invention a causé tant de jouissances, que sa mémoire méritait d’être conservée d’âge en âge. Il en est ainsi de l’humanité : son histoire vous dira le nom de tous ses tyrans, et vous conservera avec peine celui d’un de ses bienfaiteurs.

D’où vient l’ascendant impérieux que la musique exerce sur l’homme ? Par quelle force donne-t-elle à l’âme ce léger mouvement qui la réveille, ces secousses violentes qui l’ébranlent, ou ces atteintes terribles et profondes qui la pénètrent ? Chacun sait combien les affections de l’âme influent sur l’habitude physique du corps. La douleur, le plaisir et toutes les passions qui en dérivent se rendent visibles par les altérations que les organes éprouvent. Ces impressions sont-elles profondes, constantes ? les altérations subsistent, et c’est ainsi que l’homme, bon ou méchant, offre dans ses traits l’empreinte de son âme ; elle se peint également dans les accents de sa voix.

Qu’est-ce donc que la musique ? C’est l’art, dit-on, de lier les sons selon des lois prescrites ; le son c’est donc la matière musicale toute brute ; pas de son, pas de musique. Le son n’est point un corps ou un être matériel, mais seulement une propriété d’autres corps, notamment de l’air, qui le transmet sous l’influence des agents par lesquels il entre en vibration. Le son, semblable à la beauté, n’est pas plus dans le corps sonore que celle-ci n’est dans les objets. L’un et l’autre existent dans le cœur ou l’imagination. Le son, selon les physiciens, résulte du choc des corps élastiques ; il est le résultat d’une série de vibrations régulières et décroissantes des corps ou de leurs parties ; vibrations qui opèrent dans l’air une série de vibrations analogues. Le bruit, au contraire, résulte du choc des corps non élastiques ; il est le produit d’un ou plusieurs chocs qui ne se répètent pas par vibrations. L’ébranlement ou la vibration de la matière fluide, interposée entre le corps choqué et notre organe, opère sur notre nerf auditif une sensation qui se trouve à l’instant même traduite par notre âme ou notre sentiment. Les nuances des sons varient à l’infini, comme les vibrations qui les produisent, et l’on nomme intervalle le rapport d’un son à un autre.

Le simple déplacement d’an corps entier ne produit pas le son. Il ne faut pas non plus confondre le mouvement d’oscillation avec celui de vibration. Le premier n’est que le va-et-vient d’un corps mu en masse, sans changement de forme ; le second, au contraire, n’a jamais lieu sans que la forme soit changée. Ainsi, lorsque l’on sonne une cloche, pendant un seul mouvement d’oscillation il s’en fait un grand nombre de vibrations ; c’est-à-dire que des deux diamètres de la cloche, l’un correspondant au trajet du battement et l’autre perpendiculaire à ce trajet, l’un s’allonge pendant que l’autre se raccourcit, et cela alternativement, avec une grande rapidité.

Lorsque les vibrations se succèdent assez rapidement pour avoir lieu au moins trente-deux fois dans la durée d’une seconde, le son devient appréciable, c’est-à-dire qu’on. peut le comparer à un degré connu de l’échelle des tons. Avec moins de fréquence les vibrations ne produisent que du bruit.

La gravité ou l’acuité du son dépend du moins ou du plus grand nombre de vibrations dans un temps donné.

La fréquence des vibrations est, dans les instruments à cordes, en raison directe de la tension des cordes, et en raison inverse de la grosseur et de la longueur des cordes ; il en est de même dans les instruments où l’on emploie la peau comme corps sonore. Dans les instruments à vent, elle dépend de la plus ou moins grande longueur du tuyau, et dans les corps métalliques ou de verre, de toutes les dimensions ainsi que de la nature de la matière.

L’octave aiguë d’un son est formée du double des vibrations dans le même temps. Le son le plus grave que l’on ait pu apprécier est celui qui donne 32 vibrations par seconde : ce son est l’ut d’un tuyau ouvert de trente-deux pieds ; sa première octave donne 64 vibrations dans le même espace : c’est l’ut d’un tuyau ouvert de seize pieds ; la deuxième octave donne 128 vibrations : c’est l’ut du violoncelle ; enfin, en doublant toujours, on arrive à la huitième octave dont le nombre des vibrations, dans une seconde, est de 8,192. Passé ce terme, il n’y a plus guère de sons appréciables, et ils sont généralement peu désagréables.

Si le son rencontre un corps capable de vibrer à son unisson, il le met en mouvement avec beaucoup de facilité. La force du son dépend du nombre des rayons sonores ; le nombre des rayons sonores dépend de l’étendue des surfaces vibrantes, de l’étendue des vibrations et de la surface de l’air. Les rayons sonores s’écartent les uns des autres en raison directe double du carré des distances ; par conséquent, la force du son diminue dans la même proportion.

Une partie du plaisir que nous causent l’harmonie et la mélodie vient de la nature des sons dont elles sont formées. Certains sons inarticulés, surtout s’ils sont soutenus, font une impression agréable sur l’âme ; ils semblent l’enlever aux plus pressants intérêts de la vie et la pénétrer sans trouble d’un torrent d’idées touchantes qui bercent et assoupissent souvent ses facultés ; d’autres fois ils aiguillonnent notre sensibilité et excitent notre imagination ; il n’est donc pas aussi absurde que quelques médecins le supposent, de leur reconnaître une force capable d’agir sur le corps mécaniquement. Si dans une église on sent trembler le parquet et les bancs à certains sons de l’orgue ; si de deux cordes semblables, 1’une rend le même son que celle qui est pincée ; si une personne qui éternue, ou qui chante près d’un piano ou d’une harpe, entend les cordes murmurer les mêmes tons, il n’y a certes rien d’étonnant à ce que les fibres les plus, sensibles de l’organisation humaine éprouvent un frémissement quand elles se trouvent à l’unisson des tons produits par des objets extérieurs.

Les modifications que les organes éprouvent dans les passions violentes influent aussi nécessairement sur la qualité des sons et sur leur rapport entre eux. Nous venons de dire qu’ils sont d’autant plus aigus qu’ils sont produits dans des tuyaux ou par des cordes de moindre dimension. Cet effet doit avoir lieu dans les impressions subites : la contraction que subissent les muscles raccourcit les conduits de la voix et rétrécit leur calibre. L’air, violemment chassé, par ce double effet, s’en échappe avec force, et de là proviennent ces cris aigus et perçants, qu’arrachent la douleur, la joie et toutes les impressions vives et rapides.

Bientôt les organes reviennent à leurs dimensions, naturelles par des mouvements non moins précipités ; l’alternative de leurs oscillations modifie successivement les sons de l’aigu au grave et du grave à l’aigu. Tel doit être et tel est en effet le caractère des gémissements auxquels succèdent les soupirs et le silence enfin, lorsque le mouvement oscillatoire est entièrement affaibli.

D’après ce court exposé et la manière dont les qualités des sons se trouvent liées aux affections de l’âme, on conclura aisément que l’accent, les cris et les gestes de l’homme ont dû être son langage primitif, résultat nécessaire et le plus simple de son organisation, le seul qui peut être, entendu de tous les peuples et dans tous les lieux, parce qu’il est seul indépendant des conventions.

Cependant l’homme en société dut bientôt sentir se développer en lui des passions inconnues à l’homme de la nature. Les cris, qui n’étaient que des signes incertains de son plaisir ou de sa douleur, furent insuffisants pour exprimer les mouvements de son âme. Il fallut ajouter à ces caractères vagues, indécis, le concours d’un art que les premiers besoins de la société avait fait éclore, et l’homme, joignant au geste et aux accents le secours de la parole, parvint à rendre avec clarté et précision toutes les nuances du sentiment qu’il éprouvait.

Mais alors, ambitieux qu’il était déjà, l’homme ne fut pas encore satisfait. Ses semblables existant autour de lui ne le contentèrent plus. il lui fallut davantage ; sa vue s’agrandit, et il osa envisager l’avenir. La gloire fit tressaillir son cœur ; il sentit la nécessité de consacrer à la reconnaissance des siècles futurs les bienfaiteurs des sociétés naissantes. L’écriture et la poésie naquirent de ce besoin ; aidant la mémoire, elles fixèrent la tradition. La fidélité en fut garantie par la difficulté de changer les expressions sans s’exposer à rompre la mesure et la cadence. Ce fut là le premier pas vers la musique. Dans une langue imparfaite encore, il ne fallut que l’enthousiasme de la déclamation pour ajouter au mouvement du mètre ce qui lui manquait afin de devenir un chant véritable. Si les poëtes furent les premiers historiens ; ils furent également les premiers musiciens. La musique leur dut longtemps l’empire qu’elle exerça sur les organes grossiers des peuples encore sauvages.

Le cœur aime à voir chez les sociétés dans l’enfance la reconnaissance élever les premiers autels. Aussi les premiers sons de la musique furent des hymnes aux Dieux, c’est-à-dire le récit enthousiaste des actions qui leur valurent l’apothéose. La sculpture, dans son enfance, modela les héros que la poésie et la musique avaient voués à la reconnaissance et à l’admiration. Ce ne fut que dans la société perfectionnée que la musique prostitua ses chants, l’a poésie ses vers, et la sculpture son ciseau.

La musique se contenta donc, à sa naissance, d’embellir de ses accents le récit des actions héroïques. Ses premiers sons furent d’abord simples et grossiers, comme les héros dont elle chanta les bienfaits. Pour bien comprendre combien un art petit différer de lui-même, il suffit de comparer, par la pensée, la musique actuelle avec celle des premiers temps. Alors elle ne connaissait d’autres liens que ceux du mètre auquel elle était assujettie, et elle n’avait sans doute d’autre génie que celui de la langue ou de la poésie des sociétés encore au berceau.

Le souffle des vents se jouant dans les roseaux rendit des sons qui donnèrent la première idée de la flûte ou du chalumeau, et puis, à un morceau de roseau on en ajouta un second plus long on plus court, et puis un troisième, et, ainsi de suite, on construisit la flûte de Pan ou syringe. Cette invention dut occasionner nécessairement des révolutions dans la musique. Cette flûte, composée de tuyaux ayant des longueurs inégales, dont le nombre fut limité pour la commodité de l’instrument, à peine formée, il fallut en diviser la portée, réglée sur l’étendue moyenne de la voix, par le nombre de tuyaux dont on jugea convenable de le former. Bientôt la nécessité d’accorder ces instruments obligea d’en fixer les dimensions : dès lors le rapport des sons entre eux fut déterminé d’une manière invariable. Jusqu’alors, la, musique ou le chant s’était transmis ou propagé par simple imitation. Conçu, pour ainsi dire, par la simple intuition, on n’avait pas songé à le décomposer dans les sons particuliers qui le forment. Le fils avait suivi les inflexions de la voix de son père, sans s’inquiéter des intervalles, qui n’existaient pas encore.

Nous ne pouvons, il est vrai, déterminer avec certitude ce qui fixa les premières conventions ; cependant nous sommes loin d’en conclure qu’elles furent réglées par la nature. Toute quantité ou qualité n’a d’abord d’autre mesure qu’elle-même : elle est unité, parce qu’elle produit en nous une sensation unique. Il faut s’être d’abord formé des unités particulières pour les retrouver dans la grandeur, et alors le nombre remplace l’étendue. Dans une dimension de six mètres, par exemple, on ne voit plus que six points distincts ; tout le reste a disparu, et l’on n’a perception que du nombre six. Il en est ainsi à l’égard des sons successifs ou simultanée ; l’on n’en évalue les différences qu’après avoir préalablement établi les rapports qui doivent les mesurer ; mais aussi tous les intermédiaires s’évanouissent, et l’oreille n’a conscience que des sons élémentaires qu’elle a choisis pour unités. C’est l’application de l’arithmétique à la géométrie, péchant toujours par excès ou par défaut, et nécessairement forcé de s’en tenir à des approximations. Toute unité servant de mesure est nécessairement arbitraire. Tout ce qui fait sensation est l’unité de la nature ; mais où est le rapport de chaque organe avec cette unité élémentaire ? En un mot, les nuances des sons suivent les rapports de l’étendue. Chaque longueur d’une même corde, d’un même tuyau, doit donner et donne un son correspondant.

Trop fugitifs pour pouvoir être comparés entre eux, les sons auront donc été réglés sur les dimensions des corps sonores, c’est-à-dire sur des rapports d’étendue, où l’unité reste toujours arbitraire.

Tous les peuples musiciens doivent avoir eu leur échelle : rendre leurs chants par les signes que nous avons adoptés, c’est opérer la réduction d’une mesure dans une autre, en négligeant nécessairement les fractions au-dessous de l’unité de la plus petite espèce.

Ce n’est pas une idée aussi simple qu’on pourrait le supposer, que celle d’avoir décomposé le chant naturel en sons élémentaires et radicaux. On conçoit que, pour y parvenir, il fallait des organes très exercés, ce qui ne pouvait avoir lieu chez des peuples parmi lesquels l’art de la musique n’existait pas encore. Tout chant dut être alors ce qu’il est aujourd’hui pour des oreilles peu familiarisées avec notre intonation, un son formant unité lui-même, et dans lequel on n’avait sensation déterminée d’aucun autre son particulier. De même, lorsqu’un homme qui ne sait, pas lire prononce un mot, ce mot n’est pour lui que le signe unique, formé pour ainsi dire d’un seul jet. Mais son voisin, exercé à composer et décomposer des mots par les principes de la lecture, y distingue, outre chaque syllabe, le son caractéristique de chaque lettre qui le forme. C’est ainsi qu’un peintre distingue un mélange de couleurs où le vulgaire n’aperçoit qu’une couleur unique.

Il paraît donc certain que ce n’est pas sur la sensation distincte des sons radicaux que les peuples furent conduits à décomposer le chant ; c’est au contraire en combinant des sons choisis pour élément, qu’ils parvinrent à se former un chant artificiel, et c’est aussi par cette voie qu’ils acquirent la facilité de les reconnaître lorsqu’ils se trouvaient, par hasard, dans le chant naturel, où ils peuvent être compris comme tous les rapports imaginables le sont dans l’étendue.

Pour trouver notre échelle dans la nature, où quelques théoriciens prétendent la rencontrer, il faut chercher si, par quelques lois de l’organisation, la voix ne serait pas naturellement portée sur nos intervalles. Ce phénomène n’a pas lieu chez les animaux dont les cris, ainsi que le chant des oiseaux, ne sont point réductibles à notre échelle. L’organisation de l’homme aurait-elle seule ce privilège ? La difficulté de plier notre voix à la marche musicale, la nécessité de l’exercer à notre intonation, semblent prouver qu’elle lui est étrangère. Les conventions de la parole auraient-elles dénaturé nos organes ? Mais on n’a jamais reconnu de traces certaines de nos intonations, ni aucun caractère de notre mélodie dans les cris et le langage accentué des enfants encore livrés aux premières impulsions de la nature.

L’organisation de l’homme ne déterminant pas la voix à se porter sur nos intervalles, c’est donc dans la dimension des premiers instruments, déterminés peut-être par des opinions superstitieuses ou par des circonstances particulières, qu’il faut chercher la première trace de la division des sons et la formation des intervalles. Ici les règles naquirent et l’art commença. Ce fut là le premier pas que la musique fit hors de la nature ; dès ce moment aussi s’élevèrent entre elles des barrières insurmontables. L’échelle diatonique, qui résulta de cette division, rendit à jamais la musique inhabile à. suivre la marche des sons dans leur progression naturelle ; elle substitua les tons aux accents, et les intervalles, que la nature remplit, restèrent nécessairement vides sous les doigts du musicien. Telle serait la peinture si elle était bornée à n’employer que les sept couleurs du prisme pour rendre toutes les teintes de la nature. En effet, l’art procède par intervalles et la nature par accents ; la musique, enchaînée dans sa marche, ne peut imiter cette succession de sons que la nature emploie pour la seule expression des affections de l’âme. L’accent en musique est une inflexion sonore, assez déterminée pour être sentie, mais trop fine pour être évaluée en aliquote de notre échelle. Sans cette inflexion, inspirée par la sensibilité du musicien, la mélodie ne serait trop souvent qu’une succession désagréable de sons. Qu’est-ce donc que la musique aujourd’hui ? L’art de lier les sons selon des lois prescrites. Mais ces lois, sur quels fondements sont-elles établies ? où trouver dans la nature un modèle de notre échelle ? Quel chant y rencontre-t-on formé d’intervalles exacts, réguliers et appréciables ? Selon des théoriciens, il existe une mélodie naturelle, dont nous avons l’instinct et qui nous guide également dans la composition du chant. Sur quoi établir une pareille assertion ? Ne doit-on pas plutôt reconnaître dans cet instinct prétendu, un effet ordinaire de l’habitude ?

Tous les peuples ont eu encore, dit-on, leur musique. Mais cette musique était-elle semblable à la nôtre ? Si tous les peuples ont eu des mesures peur évaluer les grandeurs et les quantités, il ne s’ensuit pas qu’ils aient tous compté par mètres, décimètres, etc., et nous aurions tort de prétendre que le mètre et ses divisions sont la mesure naturelle des grandeurs, parce qu’il nous a plu de les adopter pour en évaluer les rapports.

Les oiseaux chantent ; les cris des animaux sont un chant véritable, dit-on encore. Cela dépend de l’acception qu’on veut donner au mot chant. Mais chantent-ils comme nous, ou chantons-nous comme eux ? On aime, on admire le chant du rossignol. Qui cependant se chargera d’écrire la basse fondamentale de ce chant ? La mélodie que nous y trouvons en est tout à fait indépendante ; elle ne ressemble en rien à la nôtre, et loin d’admettre nos intervalles, elle les exclut même nécessairement.

Examinons l’instrument avec lequel on parvient à imiter assez fidèlement le ramage accentué du rossignol. C’est à l’aide d’un chalumeau, dans l’intérieur duquel on fait mouvoir un piston, qu’on réussit à rendre les inflexions les plus variées de la voix du roi des chanteurs aériens. Allongé ou raccourci, le tuyau, dans lequel on souffle alternativement, fournit autant de nuances dans les sons qu’il est de points compris dans l’étendue qu’il a parcourue. Les sons, loin d’y procéder par intervalles appréciables, ne peuvent s’y lier que par des nuances insensibles : d’où il suit qu’un instrument organisé selon l’échelle musicale ne saurait imiter le chant des oiseaux, tandis qu’un chalumeau grossier, par un effet simple et naturel, en saisit, avec facilité, les inflexions les plus rapides et les plus variées.

La musique résiste donc à l’expression qu’on lui attribue, par les obstacles qui naissent des premières règles qu’elle s’est imposées. Loin de favoriser l’imitation, elle met le génie du musicien aux prises avec les principes de son art, et ses efforts les plus victorieux se réduisent à saisir, au hasard, quelques cris des passions qu’il se propose d’imiter. Réduits à douze sons distincts, pour tout moyen, que voulez-vous que fasse la musique ? En vain les musiciens disent que l’oreille n’en apprécie pas d’autres. Mais elle les sent, et la voix, ainsi que les instruments, les donnent. Une distance est-elle moins réelle parce qu’elle se trouve incommensurable avec les unités qu’il nous a plu de choisir ; et doit-on la compter pour rien, parce qu’on ne daigne pas la mesurer ? Il suffit de faire couler le doigt sur un instrument à cordes pour sentir qu’entre deux tons consécutifs il est une infinité de sons que la nature donne, que l’oreille distingue et que la musique cependant n’admet pas.

Les Grecs avaient bien apprécié cette pénurie dont la musique était frappée par des lois fixes, au delà desquelles elle ne pouvait chercher de nouvelles ressources ; mais ils attachaient à toute innovation une importance qui peut nous paraître aujourd’hui minutieuse et puérile : c’est que les Grecs avaient en eux un sentiment bien réfléchi du pouvoir des beaux-arts sur l’esprit des nations. Ils croyaient la musique dépendante de l’habitude, et, selon eux, avant que celle-ci n’eût consacré l’introduction de nouveaux éléments dans cet art, la musique, aurait perdu pour un temps une partie de sa puissance. Liée avec la poésie, dont elle en animait les accents, elle lui devait aussi sa force et son énergie. De cet accord, qu’eût troublé une combinaison nouvelle, résultait un ascendant impérieux, à l’aide duquel la République pouvait remuer, à son gré, les esprits, les enflammer, ou les calmer et les soumettre. C’était dans des jeux solennels, au milieu des fêtes, que, par la voix de la musique, elle se faisait entendre aux peuples rassemblés. C’est là que le concours de mille circonstances concentrait un foyer actif et brûlant où tous les cœurs venaient s’embraser de l’amour de la patrie et de la gloire. Toute innovation eût affaibli cette union intime. On voit donc que la musique se trouvait ainsi liée à la politique, et l’on ne doit pas être surpris d’entendre dire à Platon que le plus léger changement dans la musique entraînerait, à sa suite, une révolution dans la République. On ne sera point étonné si les peuples la regardèrent comme un bienfait des Dieux, et alors, devenue sacrée par son origine, il ne dut plus être permis aux hommes d’y toucher. Les Égyptiens avaient eu antérieurement le même respect pour la science musicale, et comme ils en attribuaient l’invention à Isis, il eût été irréligieux d’y apporter le moindre changement. Les Romains furent trop occupés de leurs conquêtes pour donner beaucoup de temps aux beaux-arts. Ils avaient tout emprunté, et, bien loin d’améliorer leur emprunt, ils laissèrent le dépôt se détériorer et s’anéantir ; mais, si, sous leur Empire, la science en elle-même fit peu de progrès, la musique ne cessa pas d’être cultivée comme un art éminent, et nous y verrons les instruments venir en aide à la voix et s’efforcer même de la remplacer.

La voix humaine, avec, l’étendue que lui a donnée la nature, peut être considérée comme l’instrument le plus parfait. Tour à tour violon, hautbois, flûte, cor, le larynx humain n’est pas plus un instrument à corde qu’un instrument à vent. C’est un instrument particulier, un instrument parfait, qui semble participer de tous les autres. Il est certain que l’instrumentation n’a été inventée que pour imiter ou accompagner la voix ; mais, réduite à ce point de vue, cette instrumentation joue pour la facture instrumentale un rôle trop important pour ne pas mériter toute l’attention et tout l’intérêt de ceux qui s’occupent d’études musicales.

C’est chez le peuple Égyptien que se développèrent les premiers éléments de la musique instrumentale. L’histoire, cependant, ne nous fournit, à cet égard, que des notions vagues et incomplètes. Selon Diodore de Sicile, les Égyptiens honoraient Mercure, comme l’inventeur de la lyre avec des cordes à boyaux, et comme celui qui, le premier, observa l’harmonie du chant ainsi que les proportions des nombres. Mercure, dit cet auteur, ne mit que trois cordes à sa lyre, à l’imitation des trois saisons de l’année : le son aigu ou la corde la plus courte pour l’été, le grave pour l’hiver, et le son médium pour le printemps. Les Égyptiens avaient l’habitude des concerts, si, par ce mot, on entend une réunion d’instruments d’espèces différentes exécutant eu même temps. Si les écrivains ne nous disent. rien à cet égard, les bas-reliefs, cette histoire sculptée, nous prouvent, par la représentation de mille réunions semblables, que les concerts étaient fréquents et que la musique instrumentale avait droit d’entrée dans la, salle des festins comme dans les réunions plus intimes.

Les Égyptiens employaient, pour leur musique instrumentale, les flûtes de différentes espèces, les trompettes, la harpe, la lyre, le luth, la guitare, le monocorde, le psaltérion, le tambourin, les cymbales, les timbales, le sistre et autres crotales de divers genres. Le battement des mains l’une contre l’autre marquait ordinairement le rhythme.

Le système instrumental des Hébreux était encore beaucoup plus compliqué, si on en croit le Père Kircher, qui affirme qu’ils ont eu connaissance de trente-six instruments différents. L’historien Josèphe va plus loin encore, car il écrit que Salomon, après avoir reçu de Dieu la science infuse, fit construire quarante mille instruments de différentes espèces, sans assigner à ce formidable orchestre d’autre emploi que celui qu’on en faisait dans les fêtes du sanctuaire.

La Grèce, qui adopta un grand nombre des fables mythologiques égyptiennes, regardait également Mercure comme l’inventeur de la lyre, qu’il avait, dit-on découverte dans une de ses promenades journalières sur les bords du Nil. Cet instrument fut perfectionné par Apollon, qui en forma, dit-on, la cythare, qui ne différait de la lyre qu’en ce qu’elle avait un manche sur lequel on posait les doigts pour presser la corde. Le luth, plus tard, réunit en lui ces deux instruments. Chez les Grecs, la musique instrumentale joua un rôle très important dans les solennités religieuses et civiles. Cette musique se composait d’instruments à cordes, d’instruments à vent et à percussion. Les Latins adoptèrent leur système de musique instrumentale ; ils leur empruntèrent également leurs instruments, qu’ils marièrent avec ceux des Étrusques. On voit la musique instrumentale figurer, à Rome, dans la procession annuelle des boucliers sacrés confiés par Numa Pompilius à la garde des Saliens.

Servius Tullius divisa le peuple en classes ou centuries, et deux d’entre elles furent composées d’instrumentistes. Tite-Live écrit que l’an 415 de la fondation de Rome, le Sénat, sous le consulat de Sulpicius Pelicus, envoya chercher en Toscane des joueurs de flûte et de pantomimes, pour célébrer des jeux scéniques qui durèrent quatre jours. Après la défaite d’Antiochus le Grand, roi de Syrie on introduisit à Rome les Psaltœ, c’est-à-dire des femmes qui chantaient et jouaient des instruments à cordes dans les fêtes. Il parait que, avant l’arrivée de ces femmes, les Romains n’avaient fait aucun usage des instruments à cordes, et que ce n’est qu’à cette époque, c’est-à-dire cent quatre-vingts ans avant l’Ère Chrétienne, que leur musique prit un nouvel accroissement. Néron admit dans son palais Terpus, le plus fameux joueur de harpe et de lyre de son temps, et, selon Suétone et Martial, ce prince était si bon musicien, qu’il disputait les prix destinés à la perfection du chant, de la flûte, de la harpe et de la lyre.

Parmi les différents usages auxquels les anciens firent servir la musique instrumentale nous devons signaler l’emploi des instruments au milieu de leurs festins. Cet usage s’introduisit sous le consulat d’Emilius ; on fit venir alors, à cet effet, de Toscane, de Naples, de Sicile, les plus fameux joueurs d’instruments. L’histoire rapporte que Calligula aimait à faire admirer son talent d’excellent musicien, dans les réunions intimes. Voulant passer pour Apollon, il fit dorer sa barbe et donna une espèce de fête ou banquet en l’honneur des divinités. Le festin composé de vingt-quatre services, était entremêlé de musique. il y avait, dit Suétone un changement de concert de voix et de tous les instruments à chaque service. Ce prince institua à Lyon des jeux qui avaient surtout rapport à la musique, auxquels les plus habiles étaient admis à faire preuve de leur savoir. Nous ne devons pas oublier de mentionner que Auguste avait établi dans cette même ville une académie de sciences et d’arts, dont la musique faisait partie. Les statuts de cette académie portaient que le vaincu devait donner le prix au vainqueur. Au dire de Strabon, le fouet, la férule et même l’immersion dans les eaux du Rhône étaient les moindres punitions de ceux qui avaient la témérité d’y apporter de mauvaises pièces, et on obligeait les auteurs, dit-il, de les effacer avec leurs langues. Si pareille exigence se renouvelait de nos jours, l’état de secrétaire perpétuel serait une douce chose ; il deviendrait bientôt une véritable sinécure.

Claudius et Messaline, sa femme, instituèrent pour la musique des prix, qu’ils distribuèrent eux-mêmes, ainsi que les couronnes décernées par les juges. Ce prince fit représenter sur le lac Fuchin un combat naval ; ce qui parut à cette fête de plus, surprenant fut un Triton fait de bois argenté, qui sortit du fond du lac, avec une grande conque à la main, et qui, après avoir sonné des fanfares aussi harmonieusement qu’auraient pu le faire quatre trompettes bien d’accord, s’engloutit ensuite de nouveau dans les flots.

Les Grecs avaient admis, à l’instar des Égyptiens, la musique pendant leurs repas ; ils avaient, les premiers en Europe, donné cette satisfaction à leur sensualité ; mais les Romains les dépassèrent encore sous ce rapport. Les mets paraissaient à leur table accompagnés par les musiciens, et, jusqu’à la fin du repas, ceux-ci ne cessaient de se faire entendre. Ils ne paraissaient, dans ces occasions, que couronnés de lauriers et de myrtes. La troupe en était distribuée de manière à ce qu’il n’y eût jamais d’interruption dans l’ensemble des voix et des instruments.

Dans les premiers siècles du christianisme, la musique instrumentale fut frappée de proscription dans la nouvelle société chrétienne, comme tout ce qui pouvait rappeler les cérémonies religieuses du paganisme. Mais lorsque saint Ambroise monta, en 374, sur le Siège Épiscopal de Milan, ce prélat donna aux cérémonies du nouveau culte la forme et la splendeur qui lui convenaient ; il appela la musique à son aide, organisa la liturgie de son diocèse, composa même des messes pour chaque fête, établit le chant alternatif des psaumes à l’imitation des églises d’Orient, et institua enfin cette psalmodie qui porte encore son nom. Saint Clément d’Alexandrie, qui est, de tous les Pères de l’Eglise, celui qui se montra le moins hostile à la musique instrumentale, s’éleva néanmoins contre elle, et saint Grégoire dit qu’il faut abandonner la musique chromatique, comme étant celle qui convient aux débauchés et aux gens de mauvaise vie. Cependant la musique doit à ce saint prélat la réforme de la musique d’église. On le vit d’abord réduire à sept lettres les quinze lettres du système qu’avait rajeuni Boëce pour indiquer les modulations de la musique et corriger ensuite les chants d’église. On lui doit également la fondation, à Rome, de deux écoles de chant, auxquelles il affecta les revenus nécessaires pour que la musique fut enseignée à des enfants. C’est de cette fondation que datent l’établissement de la chapelle pontificale et le nom devenu classique de maître de chapelle, donné à celui qui en dirige la musique.

Les premiers rois de France quoique barbares, n’étaient cependant pas insensibles aux charmes de la musique ; elle figure, dès les premiers temps de la monarchie, dans les cérémonies. Ainsi Pharamond se fait proclamer et hisser sur le pavois au son de tous les instruments existants dans son armée. Nous voyons arriver ensuite à la cour de Clovis, en 485, Oscoride, musicien instruit, que lui envoie, sur sa demande, Théodoric, ainsi que plusieurs instrumentistes, lesquels forment, dès cette époque, un corps de musique régulièrement organisé, possédant des règlements, chargé d’embellir les solennités religieuses et d’amuser les loisirs du roi.

En 660, un des successeurs de saint Grégoire, le pape Vitallien, introduisit dans l’église romaine le chant qu’on appelle consonnance ou à plusieurs voix. Il voulut que l’orgue, à peine connu alors en Italie, accompagnât les chanteurs. Cet orgue était sans doute fort imparfait ; mais son apparition dans les cérémonies du culte n’en est pas moins un fait très important à signaler.

Dans les premiers siècles de la monarchie française, ce fut toujours l’Italie qui nous initia aux principes de l’art et nous apporta les premiers rudiments de la langue musicale. Sous le règne de Pépin, le pape Paul envoya en France Simon, musicien célèbre, qui ouvrit une école de chant à Rouen. Vint ensuite Charlemagne, qui, appréciant parfaitement notre insuffisance musicale, s’adressa au pape Adrien pour avoir les deux plus célèbres artistes que possédait Rome : Benoît et Théodore ; ce monarque les chargea de diriger deux écoles qu’il fonda, l’une à Metz, et l’autre à Soissons.

Le goût de la musique instrumentale, qui se répandit peu à peu dans la société civile, et devint le plus puissant auxiliaire du chant, tient à des circonstances qui méritent d’être signalées.

Quand les barons féodaux n’étaient point en guerre, l’ennui ne tardait pas à les gagner. Le désir d’occuper d’insipides loisirs leur faisait accueillir avec, empressement tout ce qu’ils croyaient capable de les distraire. Telle fut l’origine des courses des trouvères, des ménestrels et des jongleurs. Ils parcouraient la campagne en troupes nombreuses, s’arrêtant dans les châteaux pour y débiter des chansons, des fabliaux au son des instruments, qui étaient alors la vielle, le rebec, la harpe, la doulcine.

Les ménestrels et les jongleurs se multiplièrent à l’infini. Heureusement pour leur industrie, le plaisir qu’on prenait à les entendre augmenta dans la même proportion. Ils s’accrurent en si grand nombre et commirent souvent tant d’actes répréhensibles, que Philippe-Auguste, qui n’aimait ni les chants ni les instruments, crut devoir les bannir du royaume. Cet acte de rigueur n’influa ni sur l’art ni sur la science de la musique, qui faisait alors partie de l’éducation, et qui ne pouvait être compromise par des ménétriers sans savoir.

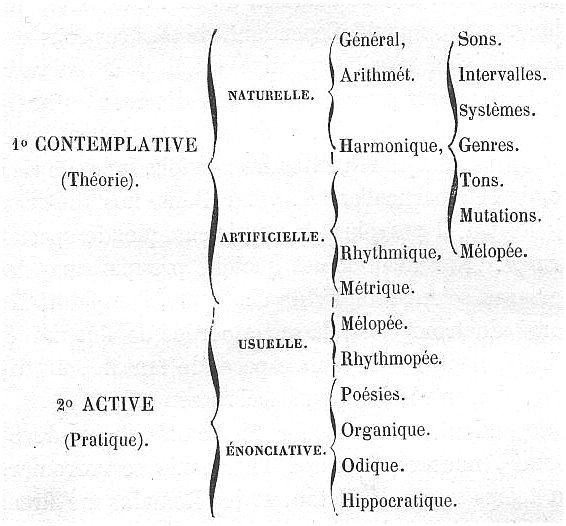

Sous le règne de saint Louis on vit, pour la première fois, la corporation des écoles de Paris recevoir et prendre le titre d’Université, ou universalité des sciences enseignées dans ces écoles. Depuis longtemps on divisait la totalité de ces sciences en deux parties, le trivium et le quatrivium ; cette dernière expression, fort anciennement employée, même par Boëce, signifiait la réunion de l’arithmétique, l’astronomie, la géométrie et la MUSIQUE. Vers le milieu du treizième siècle on abandonna les mots trivium et quatrivium et on leur substitua celui de clergie ou des sept arts libéraux. Jean de Hauteville classe ces arts dans l’ordre suivant : l’astronomie, la MUSIQUE, la géométrie, la rhétorique, la logique, la physique et la grammaire. Gauthier de Metz, en 1245, dans son livre : Comment Clergie vint en France, considère la musique comme se composant de l’arithmétique.

Le bannissement des ménestrels ne cessa que sous saint Louis, qui leur permit de rentrer dans Paris. Depuis ce moment, les souverains et, à leur exemple, les premiers feudataires, entretinrent, à domicile, auprès de leur personne, des troupes de ménestrels, chargés de leur faire entendre régulièrement des concerts de musique.

On trouve, en 1274, des ménestrels portés au nombre des officiers de l’hôtel de Philippe le Hardi, et l’on voit figurer, pour la première fois, au nombre des officiers de Philippe le Bel un roi des joueurs de flûtes ; il se nommait Parisot. Ce même prince en 1296, accorda le titre de roi des jongleurs de la ville de Troye à Jean Charmillon. C’est donc à tort que, l’on a prétendu que Louis X était le premier roi qui eût eu des joueurs d’instruments dans la domesticité de sa maison, et que ses prédécesseurs n’avaient eu jusque là d’autre musique que celle des ménestrels ambulants. Louis X commença de régner en 1314, et nous venons de voir qu’en 1274 Philippe le Hardi en entretenait déjà.

La musique instrumentale ne faisait pas seulement des progrès dans la vie civile, nous voyons aussi la religion lui donner son appui : saint Thomas d’Aquin déclare, dans sa Somme, que l’art du musicien n’a rien de mauvais en soi au point de vue religieux, et qu’il est permis à tout chrétien de le payer pour se divertir, si ce musicien se renferme dans les bornes de la décence et respecte les fois de la morale.